- トップ

- 沿線お出かけ情報

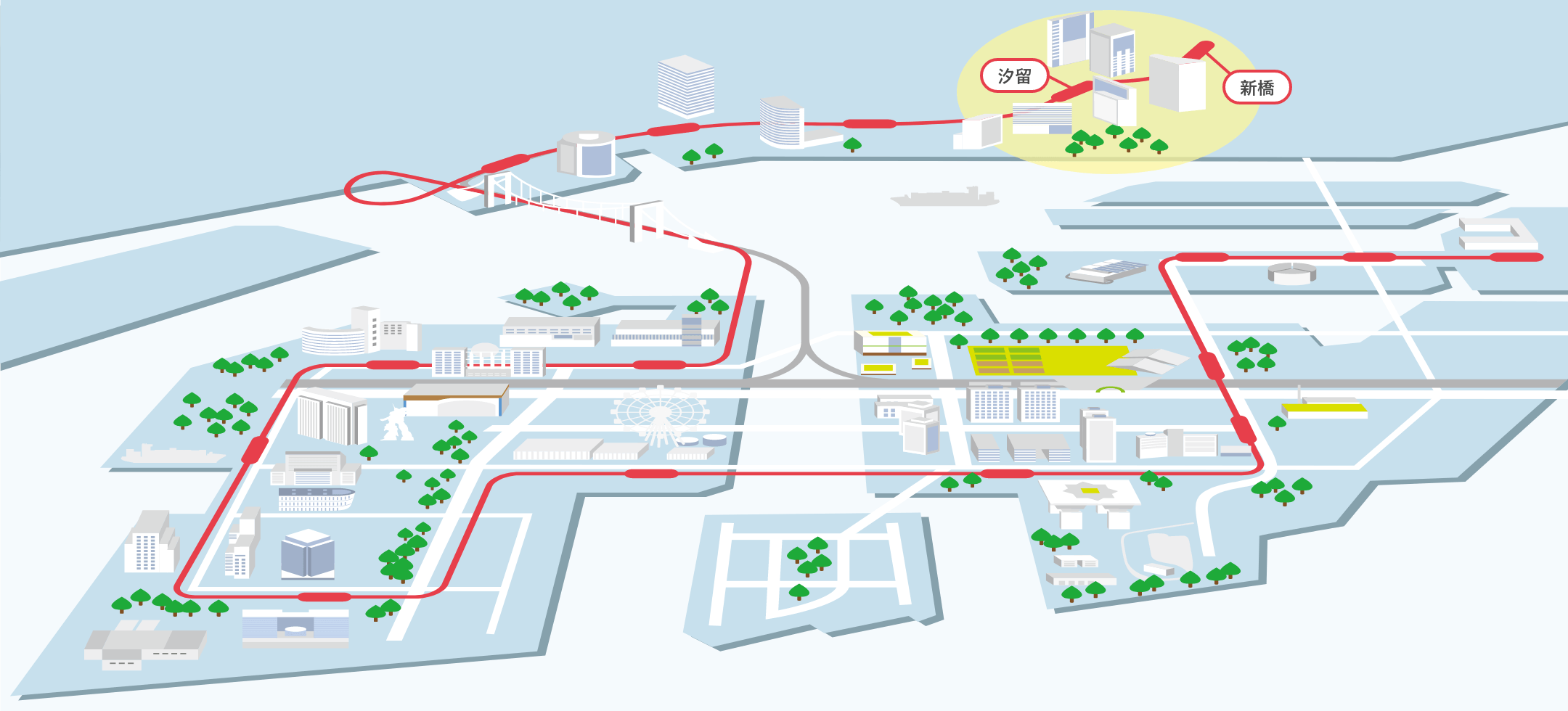

- ゆりかもめが結ぶエリア

- 新橋・汐留エリア

新橋・汐留エリア

新橋・汐留エリアの紹介

日本の鉄道の発祥地となった新橋

明治時代に作詞された『鉄道唱歌』が「汽笛一声新橋を......」で始まることからわかるように、新橋は日本の鉄道の起点となった場所。もともとは、江戸時代の慶長9(1604)年に汐留川に架けられた"新しい橋"が「新橋」と名づけられたことが、地名の由来と言われています。

その新橋駅(新橋停車場)は、大正時代に山手線の烏森駅が新たに新橋駅になったことから汐留駅と名称を変え、昭和61(1986)年まで貨物専用駅として運用されました。現在は「旧新橋停車場」として国指定文化財となり、かつての駅舎の一部が再現されています。

大名屋敷跡にできた商業地、汐留

現在、日本テレビタワーや電通本社ビルのほか、商業ビルやホテル、マンションなどの高層ビル群が林立する「汐留シオサイト」は、旧国鉄汐留駅の跡地を再開発してできた都内有数の先端商業エリア。その一角に、ゆりかもめの汐留駅もあります。

そもそも、汐留の地名は、ここに江戸城外堀と海を仕切る堰が設けられ、"汐が留まる"ことから命名されたと言われています。寛永年間(1624~1645年)に埋め立てが進み、龍野藩脇坂家、会津藩保科家、仙台藩伊達家などの有力大名が広大な大名屋敷を構えたことでも知られています。

発掘調査が進められ、大名屋敷の建物跡や上下水道施設跡、多量の遺物などが出土していますが、当時の大名屋敷の規模や豊かな物資に囲まれていた生活の様子を垣間見ることができます。